詐欺罪とは、虚偽の事実を述べるなどして、人から金品等をだまし取る犯罪です。

刑法犯の中でも比較的重い犯罪になりますので、警察に発覚し、事件化すれば、逮捕・勾留の可能性は高いです。

詐欺罪でお悩みの方は、刑事弁護に強い中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話ください。

詐欺罪とは

刑法の中で、詐欺罪やそれに類する犯罪として、以下のものが定められています。

第246条(詐欺)

- 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様とする。

こちらは詐欺罪について定められています。1項は、対象物が、「財物」と定められており、主に金銭や有価証券などの有体物をだまし取った場合に成立します。一方、2項の対象は、「利益」とされています。

例えば、人を騙して、自分の銀行にお金を振り込ませた場合は、お金そのものをだまし取ったのではなく、これを自己のほしいままに引き出せる地位ないし権利を得ることになります。

このような場合は、振込入金させた金額と同額の「利益」を得ることになりますので、刑法246条2項の詐欺が成立します。

刑法246条に定められた、これらの詐欺を区別するために、前者を「1項詐欺」「財物詐欺」と呼び、後者を「2項詐欺」「利得詐欺」と呼ぶことがあります。法定刑は、どちらも10年以下の懲役です。

刑法246条の2(電子計算機使用詐欺)

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

こちらは、昭和62年に新設された犯罪です。先ほどの刑法246条に比べると、内容が一見して理解しづらいのではないでしょうか。刑法246条1項は、「人を騙して財物を交付させ」た場合について規定しており、同条2項は、「前項の方法により」利益を得た場合について規定しています。つまり、どちらも人を騙して財物ないし利益を得る行為について規定しています。

ところで、コンピューターのシステムでは、一定の指令があった場合には、必ず一定の処理が行われるようプログラムされており、人の意思決定が介入する余地がありません。すなわち、コンピューターのシステムを悪用して通販サイトのポイントを詐取したような場合には、先ほどの「人を騙した」という行為が存在しないため、刑法246条では処罰することができませんでした。

一方で、情報等をだまし取る行為について窃盗罪が成立しないことから、このような類型の犯罪に対応することができませんでした。そこで、刑法246条に類する犯罪として新設されたのが、この電子計算機使用詐欺です。この犯罪の法定刑も、刑法246条の詐欺罪と同じく、10年以下の懲役です。

詐欺罪の要件

犯罪が成立するための要件のことを構成要件と言います。先ほど紹介した刑法246条1項の詐欺罪が成立するための要件は以下のとおりです。

- 人を騙す行為があること(「欺罔行為(ギモウコウイ)」といいます。)

- 相手が、騙されたこと(「錯誤(サクゴ)」といいます。)

- (財物等の)交付があること(「処分行為」といいます。)

- 財物・財産上の利益が移転すること

- 損害の発生

詐欺罪が成立するためには、故意が必要になります。

したがって、1の要件について特に問題になることが多いです。

例えば、多額の借金をしておきながら、返済を受けることができなかった場合など、最初から返済の意思がない場合には、格別、その時は返すつもりがあったが、資金繰りに窮して返済ができなかったときは、1の要件を充足せず、詐欺罪は成立しません。

その場合は、単なる債務不履行の問題として民事的解決が必要になるに過ぎません。また、単に嘘をつかれただけの場合やそれによって生じた損害等が実質的に存在しない等は3、4、5の要件を満たさず、詐欺罪は成立しません。

詐欺罪の量刑

詐欺罪の場合、罰金刑が法定されておらず、懲役刑(10年以下)のみが法定されています。そのため、詐欺罪で起訴されることになった場合、略式起訴ではなく、必ず正式起訴されることになります。そして詐欺罪の量刑は、主に、詐欺の種類、被害金額、示談の有無、前科前歴の有無等を総合的に考慮して判断されることになります。

詐欺罪の時効

刑の公訴時効については、刑事訴訟法250条が以下のように定めています。

刑事訴訟法250条

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

このように、公訴時効は、成立する犯罪の刑の重さによって区別されています。先ほど紹介した刑法246条の詐欺罪及び刑法246条の2の電子計算機使用詐欺は、いずれも「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」に該当するので、刑事訴訟法250条2項の罪に該当します。

そして、先ほど確認したように、いずれもその法定刑は、10年以下の懲役なので、4号に該当します(「長期十年未満」は、10年を含まない表現ですので、5号ではなく、4号です)。したがって、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪の公訴時効の期間は、7年ということになります。

詐欺で逮捕されたら

令和3年版犯罪白書によれば、令和2年の詐欺事件の総数は13、364件ですが、そのうち、警察で逮捕される等して身柄を確保された件数は7、333件であり、その割合は約54.9%となっています(出典: 令和3年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節)。全体の逮捕率は34.8%ですから、高い割合であることが分かります。

詐欺罪で万が一逮捕された場合、まずは勾留回避の意見書を提出して勾留回避を目指し、もし勾留されてしまった場合は準抗告申立書や勾留取消請求書を提出して、身柄解放活動をすることが考えられます。しかし、共犯事件であることが多く、証拠も多数にわたることが多い詐欺事件では、証拠隠滅防止の観点から勾留が継続することも念頭に、早期の示談を同時並行で進めるべきでしょう。

被害金額が少なく、手口も悪質でなければ、起訴前の示談で不起訴処分を獲得できることもありますから、その可能性がある事案ならばなおさら、早期の示談交渉が大切になります。

詐欺事件の弁護活動ポイント

まずは事件化する前に被害者と交渉し、被害届を出さない・告訴しないことを約する内容の示談を成立させることを目指すべきです。また、事件発覚のおそれ・逮捕のおそれが相当程度高い事案の場合は、逮捕回避の可能性を上げるために自首も検討すべきでしょう。

詐欺事件で示談を成立させるためには

詐欺罪は他人の財産を騙し取る財産犯ですから、被害結果のメインは金銭的被害です。

起訴状記載の公訴事実に争いはないが、量刑をできる限り軽くする情状弁護の場合、被害結果の回復が大きな情状になりますので、何よりもやるべきことは示談ということになります。

しかし、逮捕・勾留された場合には本人が示談交渉をすることは不可能です。また、逮捕・勾留をされていない状況でも、本人が被害者に示談を申し入れることは、被害者感情を逆撫でしてしまう可能性があります。警察などの捜査機関は、被疑者に対して被害者情報を伝えない為、被害者の連絡先を入手することですら困難です。

そこで、交渉のプロである弁護士が捜査機関から被害者の連絡先等を入手し、弁護士を通して示談交渉を行うことで、示談の成立につながり、実刑判決を避けられる可能性が高くなります。詐欺罪は人の騙す犯罪ですから、実際に示談交渉してみると、精神的な被害を強く訴えられるケースが多々あります。被害金額全額を返金するだけでなく、できれば慰謝料もプラスし、精神的な損害を含めた被害感情を具体的に想像して真摯な気持ちで謝罪文を書くことが示談成立のポイントです。

詐欺事件の弁護士費用

詐欺罪は起訴前に示談できれば不起訴もあり得ますが、示談できたとしても被害金額が大きかったり、手口が巧妙であったりすると、起訴は免れません。そして、先ほどの述べましたとおり、詐欺罪には罰金刑がなく、懲役刑しか選択肢がありませんので、起訴された場合は必ず公判請求され、正式裁判になります。そのため、最低でも150万円は必要になるかと思います。

逆に、起訴前の示談で不起訴を狙える事件の場合は、裁判の準備が不要ですので、100万円もいかないケースもあります。ひとくちに詐欺罪と言っても事案によってその弁護士費用は大きく異なりますので、料金表を見てあれこれ悩むよりは、まずご相談いただければと思います。

詐欺事件に強い弁護士の見極め方

逮捕された場合には、国選弁護人、もしくは私選弁護人のいずれかの弁護士と連絡し、弁護士を選任する必要があります。では、どのように詐欺事件に強い弁護士を選任すれば良いのでしょうか。選ぶ際のポイントは以下2点です。

- 土日、祝日でも弁護士の対応が可能

- 詐欺事件の解決実績

1. 土日、祝日でも弁護士の対応が可能

逮捕された場合、身柄解放のためには初動の72時間が重要となります。しかし、逮捕は土日・祝日関係なく行われます。一般的に法律事務所は土日・祝日は営業していないことが多いので、土日・祝日に逮捕されてしまった場合は弁護士へのアクセスが困難でしょう。当事務所では、平日に限らず土日・祝日も営業しており、弁護士の対応が可能です。

2. 詐欺事件の解決実績

詐欺事件の被害結果のメインは金銭的被害ですので、示談による被害結果の回復が大きな情状になります。示談を成立させることで早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、減軽処分(より軽い刑による処分)または執行猶予の獲得等の効果が期待できます。そのため、示談交渉を得意とする弁護士に依頼することが重要です。

中村国際刑事法律事務所には、元検事である弁護士をはじめ、詐欺事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。そのため、早期に示談交渉に取り組み身柄解放や不起訴処分獲得を目指します。

詐欺事件に関する刑事事件Q&A

詐欺事件に関するよくあるご質問について弁護士が回答します。

Q1: 息子が特殊詐欺で逮捕されました。どのくらいの期間勾留されることになりますか。

まず、一旦逮捕されると、特殊詐欺事犯であれば大抵は1つの事件につき10日間の勾留が認められ、やむを得ない事情があれば最大10日間勾留が延長されます。特殊詐欺は、組織的犯罪であり、全容を解明するには相当な時間がかかりますから、1事件について合計20日間の勾留は通常はやむを得ないところです。

そして、特殊詐欺においては、余罪が多数ある場合もあるため、1つの事件で20日間の勾留期間が経過しても、同事件につき起訴された後、あるいは処分保留のまま、余罪につき再逮捕されて更に20日間勾留されるということが、理論上は余罪の数だけ繰り返され得ます。起訴後は保釈請求が可能ですが、仮に同請求が認められても、別件詐欺(同種の詐欺でも、別事件とされます。)で再逮捕・再勾留されれば、釈放されません。そもそも組織的な特殊詐欺事犯に保釈が許可される可能性自体が低いとも言えます。そのため、特殊詐欺事犯においては、勾留が長期間にわたり、半年以上勾留されることもあるのが現実です。

Q2: 指示役から脅されて仕方なく振り込め詐欺(オレオレ詐欺)に関わりました。有罪になりますか。

ごく普通の大学生が、怪しいバイトの誘いに安易に応じてしまい、特殊詐欺の受け子や出し子に加担してしまうケースが増えています。なかには、いったん引き受けた受け子や出し子の仕事を後悔の念から辞めようとすると、指示役から予め教えるように言われた住所や連絡先などの個人情報をちらつかされ、「家族が痛い目に合うぞ」などと脅されて特殊詐欺から抜け出すことができず、最終的に逮捕されてしまうという事件もあります。

このような事案で、指示役から脅されたことを理由に、詐欺の共謀を否認して無罪を主張することは非常に困難と言わざるを得ません。警察へ駈け込んだり、家族に相談したりするなどして犯行を止めることができたにもかかわらず、最終的には自らの意思で特殊詐欺の仕事であると分かって受け子や出し子を続けていたことから、共謀が認定されてしまうのです。

Q3: 被害弁償は、自分の取り分に相当する額だけで十分ですか。

民法上、犯人は、犯行グループの中の末端であろうが中枢であろうが、被害者から請求されれば被害額全額を賠償する義務(連帯債務)があります。ただし、被害者に自分の負担すべき割合(この割合は、グループの中での立ち位置・役割等により決まります。)を超える賠償を行った者は、その超える部分を他の共犯者に支払うよう請求することができるということになります。

そして、被害者の多くは、心情としても被害金額全額の弁償を望みます。被害者の方から見れば、その犯人が犯行グループの中でどのような立ち位置だったのかは関係なく、犯行グループの一人としかみていませんので、そうした心情を持つのも無理はありません。

さらに、特殊詐欺の場合、組織の上の人間はなかなか捕まらず、捕まったのが下っ端一人だけということも少なくありません。そういった場合、被害者からすれば、その犯人がお金を返してくれる可能性のある唯一の人間ということになります。被害額が数百万円に及ぶ場合、全額を被害者に返すことが現実的ではないこともあります。弁護士が犯人を代理して、弁償金額等についての交渉を重ねていくことになります。

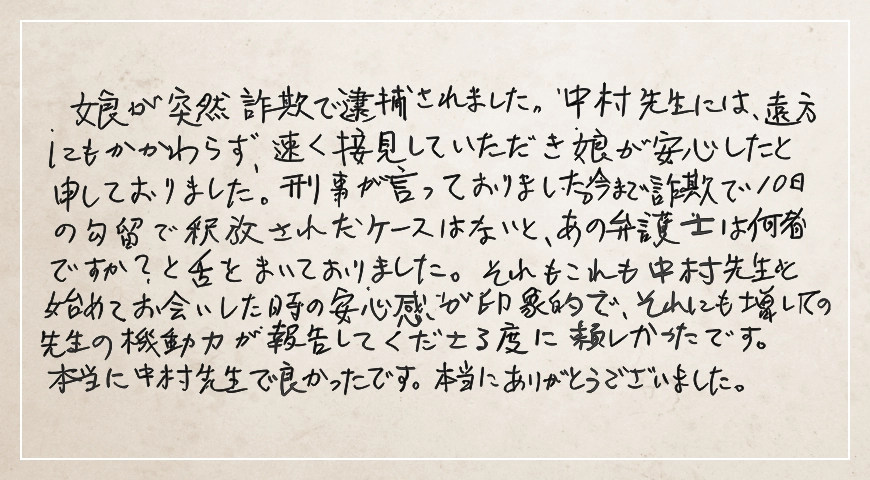

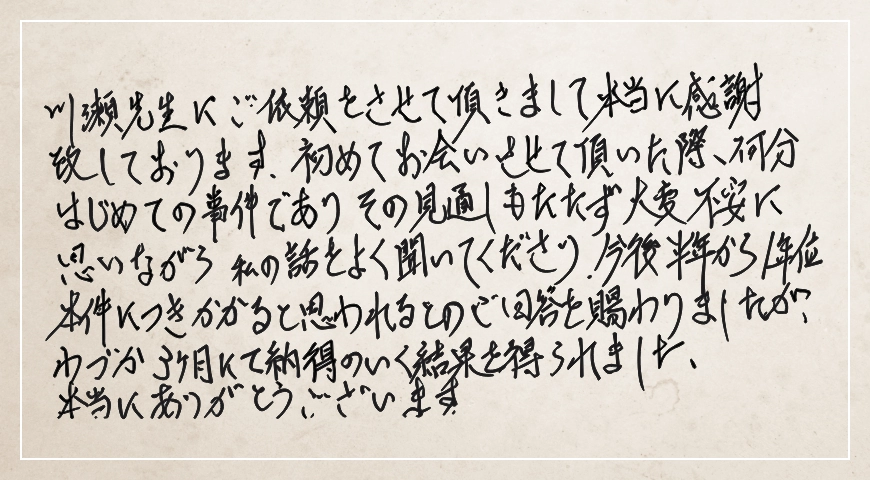

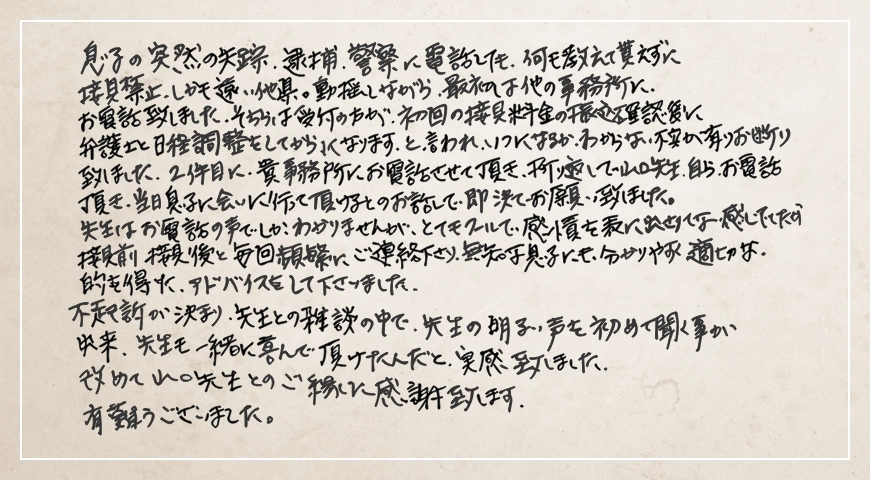

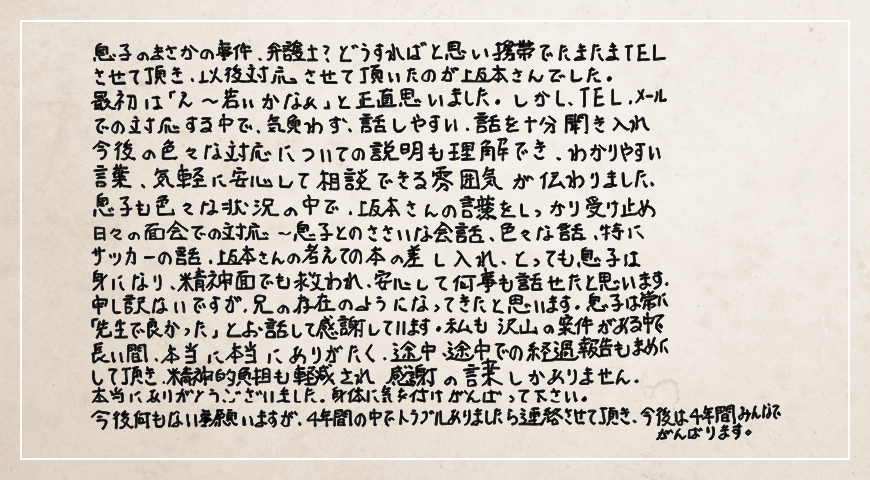

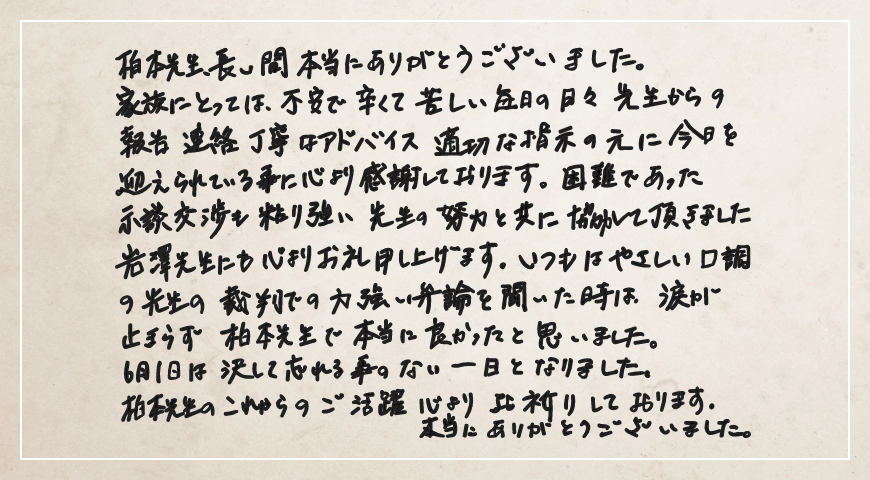

詐欺事件に関するご依頼者様の感謝の声・解決実績

中村国際刑事法律事務所で解決した詐欺事件に関する、代表的なご依頼者様の感謝の声をご紹介します。

中村国際刑事法律事務所で解決した詐欺事件に関する、解決実績をご紹介します。

ご依頼の流れ

ご相談

まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です

当事務所は、詐欺事件の弁護体制として「即応機動班」を設置しています。

ご依頼いただく場合、即座に機動班の弁護士が警察署に急行、接見(面会)し、経験豊富なチーム内弁護士と共に弁護方針を打ち立て、弁護方針を定めます。

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご本人の誓約書の作成に加え、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、ご本人に対して身体拘束から解放された後の生活を指導します。

これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

- 元検事率いる実力派

- スピード感ある弁護活動

- 親身な相談・報告

- 高い解決実績や感謝の声

元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。

ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本コラムでご紹介したとおり、世の中には様々な詐欺があり、その種類によって示談や返金の方法など、弁護活動のポイントが異なります。

中村国際刑事法律事務所では、今回紹介したどの種類の詐欺も解決実績があり、この他にも、今回紹介しきれなかった様々な種類の詐欺について解決実績があります。詐欺罪に強い弁護士をお探しの方は、まずは弊所にご相談ください。

専門的知識・経験ある弁護士があなたを全力でサポートします。

今すぐ無料相談のお電話を

当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

- 逮捕されるのだろうか

- いつ逮捕されるのだろうか

- 何日間拘束されるのだろうか

- 会社を解雇されるのだろうか

- 国家資格は剥奪されるのだろうか

- 実名報道されるのだろうか

- 家族には知られるのだろうか

- 何年くらいの刑になるのだろうか

- 不起訴にはならないのだろうか

- 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。